虫に喰われた古くて小さなテディベア

そいつはよく行く地元のリサイクル屋の食器棚の上にチョコンと座っていた。「そいつ」とは高さ(座高)14センチほどの小さなテディベア。だけど、その古びたテディベアは表のモヘアが剥げ、鼻面や足の先っちょを虫に喰われて中に詰めた藁だか木くずだかが露出したみすぼらしい姿だった。

でも、なんだかちょっと愛嬌がある。単に古くて汚いクマの縫いぐるみ、と捨てておけない愛らしさがあり、思わず手に取った。見ると足先に貼られた値札には「300円」とある。「まぁ、かなりボロボロだけど300円なら買っておこう」と店主に代金を渡し、その古びたテディは我が家へとやってきて、書棚の隅にともかくもの安住の地を見つけたのである。

それから3年ほどたっただろうか? 今年(2024年)の3月、地元の神社で月に一度開催されている骨董市に行ったら、いつもなにかしら人形を持ってくる骨董屋さんのテーブルに明るい金茶色のテディベアを発見した。手に取ってみると、これぞまさしく本物のモヘアである。なぜなら「本格」と呼ぶべきテディベアの多くは「本物」のモヘアで作られているのだ。

モヘアとは、トルコ原産の「アンゴラ山羊」の毛。モヘアというと多くの方はモケモケ・モコモコとした温かな素材を連想するが、紳士服の世界では光沢が美しい高級な夏のスーツ生地を指す。

実は私も数年前まで、本格テディベアがモヘアで作られていることを知らなかった。それを教えてくれたのは友人である大阪のテーラー。新装開店した彼の店を訪ねたところ、スーツ生地の棚にテディベア(たしかドイツのシュタイフだった)が置かれていた。「なんでテディベア置いてるの?」と聞くと「ナバタさん、テディベアってのはモヘアで作られているんですよ。だから生地を説明する時、テディベアを触って感触を確かめてもらうんです」「なるほど!」

つまりアンゴラ山羊の毛であるモヘアとは、毛足が長く、ウールにあるウロコ状のキューティクルがないため滑らかで艶があり、ハリがあって肌触りが良く、吸湿性と発散性に優れるという、いくつもの特徴がある。そこで紳士服ではこの特徴を活かしてスーツ生地を織り、それを特に夏用に仕立てて着るのである。

このモヘアを生地にそのまま織り込み、アンゴラ山羊の毛の艶とカールを活かしたのがテディベア用のモヘア生地。ちなみにテディベア用の高級素材にはアルパカもあるが、こちらは柔らかでフワフワ・モコモコとした感触が特徴となっている。

数年前、地元の骨董屋的リサイクルショップで300円で購入した古いテディベア。爪先は虫に喰われて穴があいている、最初はツヤツヤしていただろう本物のモヘアの毛も、やはり虫に喰われ擦り切れて見る影もない。

脚の裏のウールが虫に食われて中に詰め込んだワラのようなものが露出している。こんな悲惨な状況だったので、リサイクル屋の店主は「価値なし」と判断し値段をつけたのだろう。しかし、これは一体、いつ日本にやってきて、どんなお家にあったのだろうか?

骨董市で入手した本物モヘアのテディベア

ハナシが大幅にそれたが、骨董市で見つけたテディベアには値段が付いてなかった(そこのオジサンは大体、そうなのだ)。そこで店主に聞くと「1000円」とのこと。本物モヘアのテディベアが1000円ならこりゃ格安だけど、残念なことに左足の裏側に縫い付けてあったメーカーを示すラベルが前の持ち主によって剥がされていた。まぁ、可愛いテディにラベルが縫い付けてあるのが目障りなのはわからないでもないけど、こういうことすると後で困るんだよね。一生、手元に置いて棺桶まで持っていくならいいけどね。

ということでメーカー不明だけど本物モヘアのテディベアを入手した私は、家に帰ると早速、パソコンでこのテディベアのメーカーを調べた。まず「テディベア モヘア」というキーワードで検索。するとドイツのシュタイフをはじめとするイギリスなどの有名ベアの画像が出てきた。その中からオレンジ色の目に黒い瞳のベアを探し、さらに足裏のちょっとつま先が尖った形や手の曲がり方、毛だらけの鼻にもっこりとした団子っ鼻などの特徴でふるいに欠けたところ、1950年代に作られたイギリス・メリーソートのテディベアにそっくりな子が見つかった。

またメリーソートのベアの多くは右足にラベルが縫い付けられているが、このそっくりさんは左足に縫い付けられ、足裏の色も同じ焦げ茶色。ウチの子(ウチの子だって…)はそこまで古くないだろうが、おそらくメリーソートに違いないと思う(ただし、断定はできません)。

ところが新しく入手したベアの出自を検索していく過程で、どこかで見たことのあるベアが出てきた。その説明を読むと、かつて存在したイギリスの老舗テディベア・メーカー、ファーネルのブランドを取得したメリーソートが作った復刻版。そのベアが前にリサイクル屋で300円で入手した子にそっくりなのだ。

しかも、さらに調べていくとファーネルのテディベアは、あの有名なA.A.ミルンが創作した「クマのプーさん」のモデルというじゃないか。というのも、ミルンは1921年に息子クリストファー・ロビンに1歳の誕生日プレゼントとしてロンドンのハロッズでファーネルのベアを購入。このベアをはじめロバや子豚の縫いぐるみでひとり遊びをするロビンを見てプーさんの物語を着想し、やがてそれが新聞に掲載されて話題となり、いくつかのエピソードをまとめた本が出版されて大評判となった。それが1920年代のこと。その後、1960年代にアメリカのディズニーが「クマのプーさん」の商品化に関する使用権を獲得してアニメ化。同時にキャラクターグッズも多数、製作されて世界的な人気を獲得し、現在に至るというわけだ。

2024年3月に地元の骨董市で手に入れたテディベア。左足の裏についていたメーカーのタグを前の持ち主が剥がしてしまったので身元不明だったが、ネットで検索したら1950年代のイギリス・メリーソートのテディベアによく似たものを発見。おそらく同社の製品だろうと思うが、年代はもっとずっと最近だろう。

これは以前、同じ骨董市で同じ業者から購入した日本の個人作家製作のテディベア。やはり本物のモヘア生地を使った本格テディベアである。左足の裏には「2003 yōko」と刺繍があるが、このような作風の「yōko」という作家さんはウェブでは発見できなかった。

紳士服の世界でモヘアは夏の最上級生地。これは世界有数の生地商社スキャバルが2016年ごろまで生産していたキッド・モヘア60%ウール40%の「モンテゴ・ベイ」という生地。10数年前、友人のテーラーと共に生地問屋の倉庫でこれを見つけた私は、腕利きの仕立て職人に頼んで一着、仕立ててもらった。最上級のモヘアの持つ素晴らしい光沢が伝わるだろうか?

結局、「クマのプーさん」のモデルはどれだ?

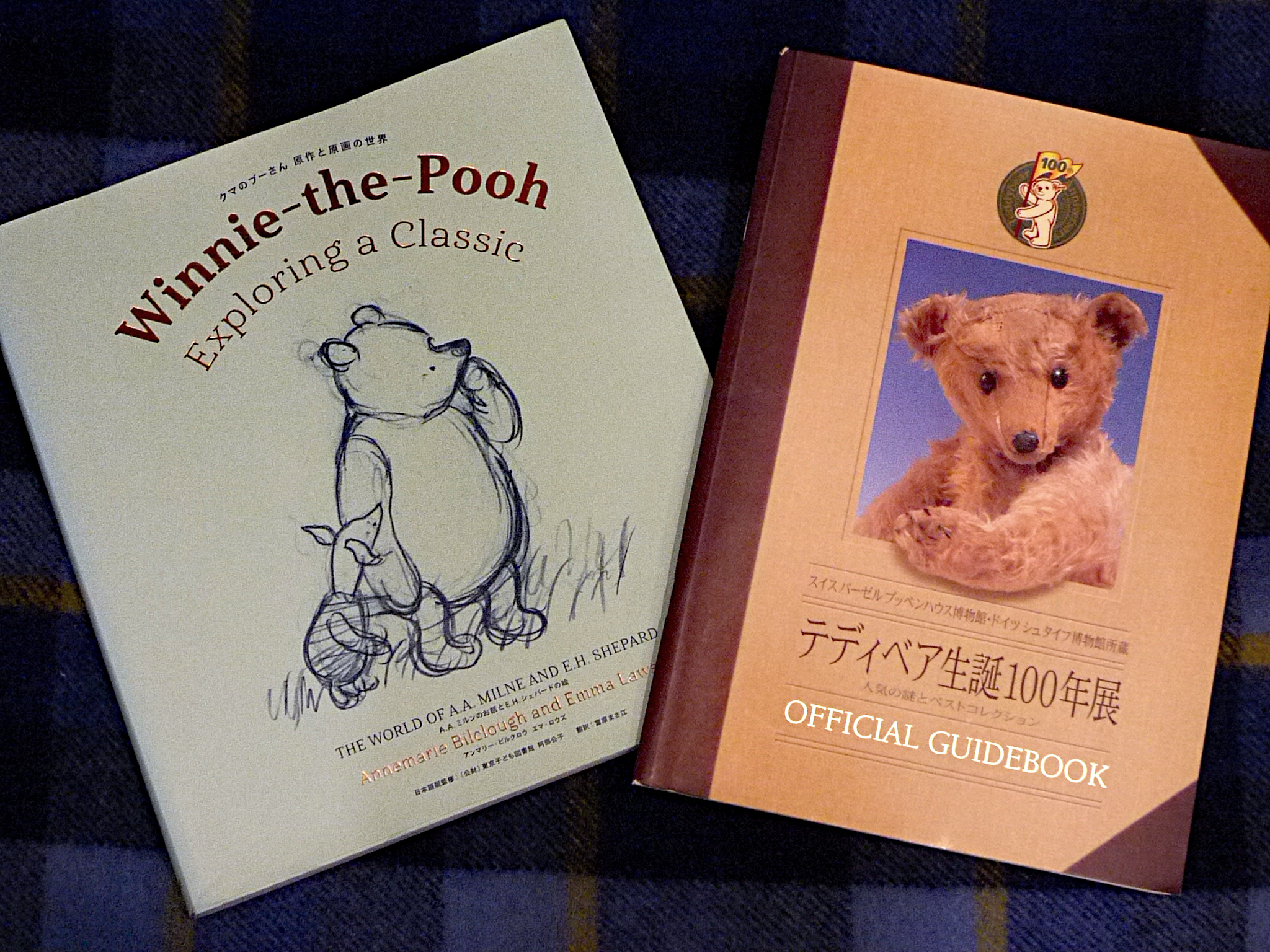

というのが大雑把な「クマのプーさん」とテディベアのストーリー。でも、ミルンの書いたプーさんの本の挿絵を見ると、あんまりファーネルのテディベアに似ていない。なんでだろう? その理由を探ったところ、2019年に発行された「クマのプーさん 原作と原画の世界」(玄光社)という本に、それにまつわる記述を見つけた。

簡単に説明すると、挿絵を担当した画家のE.H.シェパードは、わざわざミルンの自宅まで訪ねてロビンの縫いぐるみたちをスケッチしたものの、テディベアに関しては彼の息子グレアムが持っていたシュタイフのグロウラー・ベアのほうが以前から描き慣れていて物語の雰囲気にもぴったりだと判断。そこで挿絵はそのグロウラーのスケッチを採用したのだという。「グロウラー」というのは、お腹の中に円筒形の装置が入っていて、ベアを動かすと「ググー」とか「グワーグワー」という唸り声を出すタイプのテディベアのこと。装置が入っているから当然、胴回りも太くなるわけで、その挿絵のイメージがディズニーのアニメでも採用され、プーさんというと「コロンとした体型の食いしん坊のクマ」というイメージが定着したのであった。

なるほど、なかなか深い物語が「クマのプーさん」にはあったわけですね。

それにしても骨董市でたまたま手に入れた古いテディベアから「クマのプーさん」に秘められたストーリーが紡ぎ出されたのは自分でも意外であった。そして、この原稿を書くため衣類用コンテナにしまってあったテディベアを引っ張り出したところ(娘たちが成人したので縫いぐるみはすべてコンテナに収納したのだ)、その中にシュタイフのグロウラー・ベアを見つけた。

実際、我が家には以前から3体のシュタイフのベアがあるのだが、焦げ茶色のグロウラー・ベアだけは、いつどこで購入したのか、まったく思い出せない。もしかしたらこのグロウラー・ベアが窮屈なコンテナから出してもらうため、ファーネルとメリーソートのベアを引き寄せたのかもしれない。なんて想像は、ちょっとロマンチックすぎるだろうか?

我が家のコンテナに押し込まれていたシュタイフのグロウラー・ベア。横に倒すと「ググー」と鳴くベアをウチの子供達は怖がって、あまり抱かなかった。このタイプのテディベアをモデルに「クマのプーさん」の挿絵画家が描いたという。

今回、私が参考にしたのは「クマのプーさん 原作と原画の世界」(2019年 玄光社)と2002年に開催された「テディベア生誕100年展」の図録。プーさんにまつわる知られざるストーリーが満載です。

プロフィール

Masaharu Nabata【名畑 政治】

1959年、東京生まれ。’80年代半ば、フリーランス・ライターとしてアウトドアの世界を

フィールドに取材活動を開始。

’90年代に入り、カメラ、時計、万年筆、ギター、ファッションなど、

自らの膨大な収集品をベースにその世界を探求。

著書に「オメガ・ブック」、「セイコー・ブック」、「ブライトリング・ブック」(いずれも徳間書店刊)、「カルティエ時計物語」(共著 小学館刊)などがある。

現在は時計専門ウェブマガジン「Gressive」編集長。