経験則というのか、人間、ワインを飲み続けていくうちに、自分の好みというのがどんどん明確になっていくものである。同じ赤ワインでも、濃厚でパンチがあるタイプが好きなのか、室内楽のように静かなものが好きなのか、あるいは赤より白ワインがしっくりくるとか、3年もワインを飲み続けていれば「自分が好きなワイン」の輪郭がだいぶわかってくる。

私と弟の「ワイン愛好歴」は30年以上にもなるわけだが、不思議なことに好みがどんどん近くなってきている。最近ではトシのせいなのか、弟ともども、陰性で静けさがあって、森の中を静かにそぞろ歩きするようなワインばかりに手が伸びてしまう。

そんな話を旧知のソムリエにしたら、「それって要はブルゴーニュワインでしょ?最近値段が高騰してますから、日常的に飲んでたらそのうち破産しますよ」と言われた。

もちろんブルゴーニュにもパワフルで飲み疲れするワインはあるが、確かに「静けさのあるワイン」はやはり、かの地のように冷涼な産地に比較的多い。太陽の国イタリアや、乾燥していて日照に恵まれたアメリカ西海岸などには、陽性でボディのあるワインが目立つ。そのせいだろうか、(別に美味しくないわけじゃないのだが)アメリカワインは最近あんまり栓を抜いていない。

ところがそのアメリカ西海岸のヴィンヤードから「樹林ブランドのワインを作ってみませんか?」という話が、知人経由で突如として舞い込んだのであった。昨年のことである。

話を聞いてみると「ワインを作る」といっても、収穫からワイン作りをするわけではなく、すでに醸造が終わって葡萄の品種別に保存されているワインを、私たちが好みの味にブレンドする……という、いわゆるブレンディングの依頼だった。

橋渡しをしてくれたのは、日米で活躍する実業家の女性Yさん。聞けば、彼女と親しくしているアメリカ人実業家Dさんの、85歳になる叔母さんが、ナパ・ヴァレーの一角で20年以上前から手間隙をかけて、自然栽培で葡萄を育てているらしい。が、彼女は欲のない人で、自分の畑で収穫した葡萄はすべてほかのワイナリーに提供しており、オリジナルワインは作っていないという。

Dさんは「叔母さんの畑はポテンシャルが高いのに勿体ない」と常々思っていて、オリジナルブランドの立ち上げを考えていたのだが、Yさんの紹介によって我々に白羽の矢が立ったというわけだ。

Y女史からは「まずこの畑のワインを飲んでみて、好みじゃなかったら断ってください」と、サンプルが送られてきた。

早速、グラス越しにワインを透かしてみると、色合いは濃厚。香りはとてもよいが、見るからにマッチョな味わいを連想したので、あまり期待せずに試飲してみた。が、飲んでみると……。

これはナパ・ヴァレーの看板品種CS(カベルネ・ソーヴィニヨン)が中心の、いわゆるボルドー・ブレンドの赤ワインで、ボディは確かに強かった。しかし、味わいの奥に静けさが潜んでいたのだ。まるでそれは、ワインの中に細い三日月が一瞬輝いて見えたような、不思議な感覚だった。なぜ、いかにも濃厚なこのワインに静けさが備わっているのか……。畑の情報もこの時点ではほとんどなくて、我々にはその理由がわからなかったが「こんな葡萄が作れる畑なら、やってみようか」と、急に前向きな気持ちになった。

ワインを飲むだけだった自分たちが、ワインを作る側になる--それもなんだかちょっと、ワクワクする話ではないか。

●「1%ですべてが変わる」ワインのブレンド比率

3種~4種類の葡萄を混醸して作られるボルドーワインは、年によって品種ごとのブレンド比率が、驚くほど変動する。

例えば、五大シャトーのひとつ、シャトー・オーブリオンの2019年と2020年のブレンド比率を見ると、1年違いなのにまるで別のワインのように違う。2019年はメルロー48.7%、CS(カベルネ・ソーヴィニヨン)43.2%、CF(カベルネ・フラン)8.1%だが、暑い年でCSもメルローもしっかり完熟した2020年はメルロー42.8 %、CS39.7%、CF17.5 %とすべての品種の割合が変わっている。

各々のビンテージに関して、この比率がベストということで、醸造家が判断しているのだろう。しかし、この微妙な小数点以下の比率については「この程度の差で違いが生まれるのか?」と、私はかねてから疑問に思っていたのだが……。

話をナパのワインに戻そう。ワインの持つ「静けさ」に惹かれてブレンディングを引き受けた我々は2月、ナパ・ヴァレーの西端にあるサフラン・ヴィンヤードと名付けられたその畑を訪問した。

サフラン・ヴィンヤードはナパのヴァレーフロアから20キロほど離れた丘陵地「マウント・ヴィーダ」の一角にあり、標高はおよそ600 メートルと高く、ナパの市街に比べてかなり冷涼である。おまけにサフランの畑は急斜面に張り付くように葡萄が植えられており、最も急なところは斜度が40度にも及ぶという。

この斜度のせいか、水はけは良好で、畑を風が頻繁に通り抜ける。風通しの良い畑は葡萄が病害になりにくい。また周囲を森に囲まれているため、野生酵母にとって大事な湿度もしっかりある。なにより畑のオーナーであるDさんの叔母、リサさんは葡萄を子どものように慈しんで育てており、微生物の力を活かすオーガニック栽培をずっと続けている。

風が吹き抜けるサフランの畑を歩いて、冷涼さと風通し、湿度、オーガニック栽培、それらすべての環境(テロワール)が、ワインに「静けさ」を与えているのだ、と深く納得した。

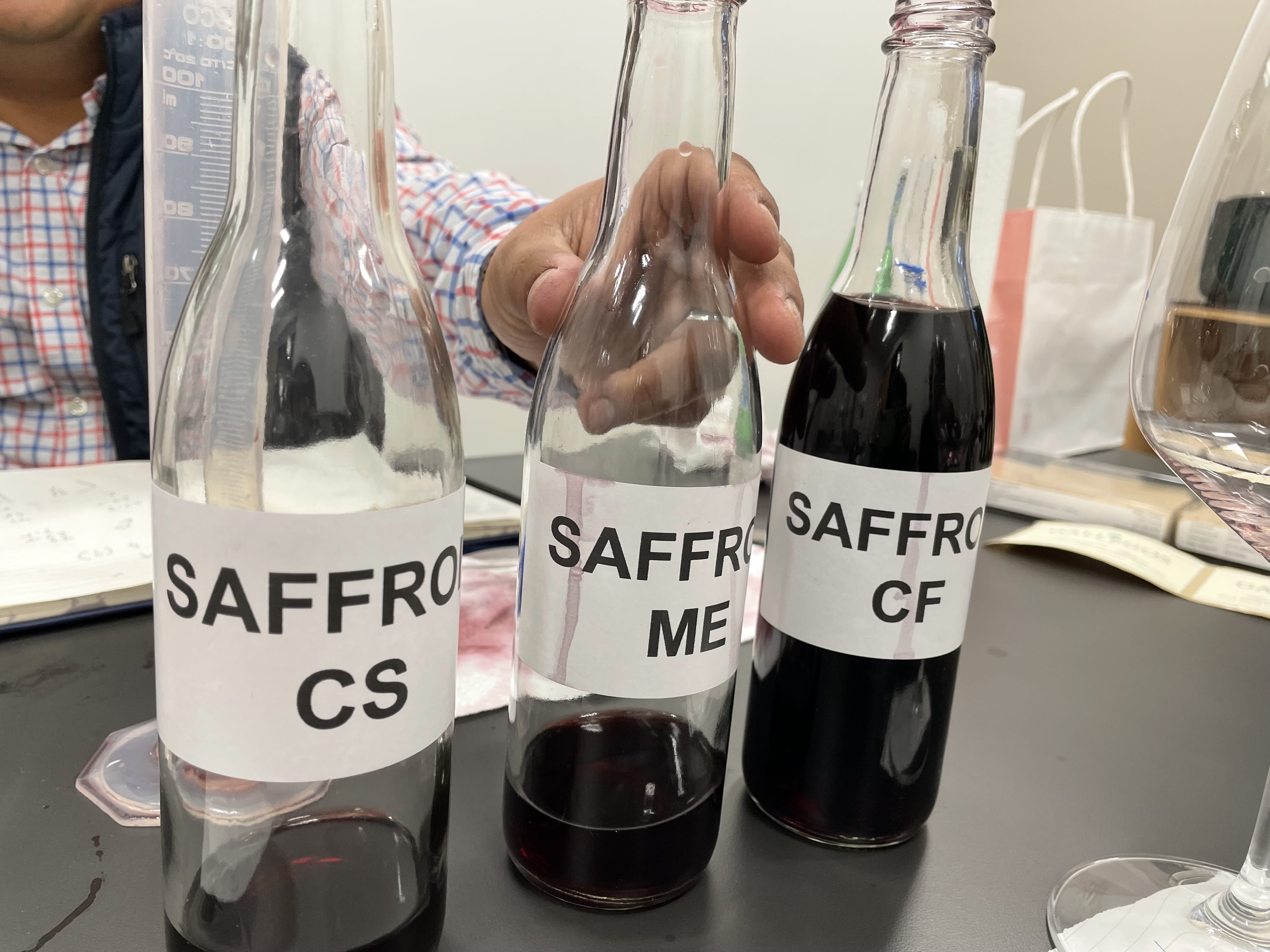

畑を視察したあとは、本題のブレンディングだ。化学の実験に使う、細かい目盛りのついたメスシリンダーとピペットが用意されていて、これを使ってCS、CF、メルローを、さまざまな比率でブレンドしていき、「最善」のブレンド比率を割り出していく。

ナパではCSが看板品種なので、60%以上CSがブレンドされているワインが多いが、サフランの畑の魅力である「静けさ」をアピールするため、私たちは強いボディを演出するCSの比率を下げて、柔和なメルローの比率を上げていった。しかしメルローの比率が高すぎると、なんとなく腰砕けになってしまって、このバランスを取るのがとても難しかった。

さらに困難だったのは、サフランの畑で取れたCFは、極めて強い個性とタンニンを持っていたことだ。なので、多すぎると気難しい味わいになってしまう。そのためごく少ない分量で調整を重ねたが、1%にするか2%にするかで、不思議なことにまるっきり別のワインになってしまう。大げさでなく、男の顔と女の顔くらい表情が変わってしまうので、最後の最後まで悩み続けた。

今回用いたメスシリンダーでは、1%が計測の限界だったのだが、もしかすると0.5 %の違いまで追求するべきだったかもしれない。ボルドーのブレンド比率が小数点以下まで細かく刻まれていく理由は、こういう作業を究めていった結果だったのか、と自分でやってみてようやく理解できた。

微妙に分量を変えながら試飲を重ね、3日目にしてようやく、納得できる比率にたどり着いた。試飲続きで唇は赤く腫れてしまうし、最後は笑いも出ないほどヘトヘトになった。これを毎年のようにやっている醸造家は本当に偉大だと思う。

私たちがブレンドしたワインは、今ラベルデザインなどを考案中で、夏までにはリリースされる予定だ。初回はわずか 600本しか作れなかったが、すでに関係者や噂を聞きつけたワイン好きが手を挙げていて、ほぼ売り切れそうな見込みである。

今回は時間がなく、サフランに隣接している老舗ワイナリー、マヤカマスくらいしか訪問できなかったのだが、ナパの市内には試飲と購入ができるワイナリー直営のアンテナショップがそこらじゅうにある。次回、もし第二弾のブレンディングでナパを再訪することになったら、今度はこれらのワインスポットを一通り回って、ナパ・ヴァレー・ワインの魅力をもっと深堀りしたいものである。

プロフィール

Yuko Kibayashi 【樹林 ゆう子】

弟とユニットを組み、漫画原作を執筆。姉弟で亜樹直(あぎ・ただし)のペンネームを共有し、

2004年からワイン漫画「神の雫」を連載開始。

「神の雫」はフランスのほか韓国、台湾、アメリカなどでも翻訳され、翻訳版を含む発行部数は1200万部。

2009年、グルマン世界料理本大賞の最高位の賞「殿堂」を受賞。

2023年現在、ドラマ「神の雫/Drops of God」が世界配信され、各国で好評を博している。

【編集部より特報!】同ドラマは、膨大な作品数を誇るApple TV+(2019年にサービススタート)の過去全てのオリジナル番組中で、歴代ランキング・ナンバーワンを獲得!

日本ではHuluにて独占配信中! https://www.hulu.jp/static/drops-of-god/