・フィアット600e

日本自動車輸入組合(JAIA)の合同試乗会で乗った1台目がフィアット600e。ステランティスグループの中核を成しているフィアットのコンパクトEV(電気自動車)だ。弟分に当たる500eと似た顔付きをしているが、こちらは5ドアでサイズも大きい。機敏に良く走るが、路面によっては舗装の凹凸からのショックに過敏に反応し過ぎることがあった。

・ジープ アベンジャー

フィアット600eとプラットフォームとパワートレインを共用するジープのEV。

600eとともにポーランドのティヒ工場で造られている。この工場では1970年代からフィアットが生産を始めていた。

アベンジャーと600eは最高出力156PS、最大トルク270Nmのモーターで前輪を駆動する。4輪駆動ではない。モーターや駆動方式、54kWhのリチウムイオン電池の総電力量なども共通している。ボディの全長は4105ミリと短く、それに対して全幅は1775ミリあるので堂々として見える。

アベンジャーの航続可能距離は486km(WLTCモード)で、価格は580万円(税込)。走行性能や乗り心地などは600eと似ているけれども、こちらの方が乗り心地が穏やかで乗りやすかった。

アベンジャーは、モーター出力特性を変化させる走行モードが6つもあり、そのうち3つが“SNOW”“MUD”“SAND”とオフロード用というところでジープらしさを出そうとしているのが面白かった。

・MINI ACEMAN

昨年フルモデルチェンジしたMINI COOPERがエンジン車もEVもどちらも揃えているのに対して、このMINI ACEMANはEV専用。中国工場製。

バリエーションとして「S」と「SE」の二つが用意されていて、1基のモーターで前輪を駆動する点は一緒。走行可能距離(WLTCモード)に違いがあって、Eが327km、SEが414km。さらに大きな違いは、急速充電の際の充電能力だ。Eが70kWで、SEが95kWと違いがある。つまり、高出力タイプの充電器で充電する場合に、同じ条件ならばSEはEよりも早く充電が完了する。所要時間が短くなるので、この違いは大きい。

加速やコーナリングなどはCOOPER譲りの機敏なもので、ボディは違っていても走りっぷりは共通している。EVなので重いバッテリーが床下に配置されていることで重心が下がり、小さなボディですばしこく走るがゆえの前後左右への落ち着きのなさが皆無で、乗り心地は上質なものに仕上がっている。

路面からのショックもあるけれども、丁寧にカドが丸められており、他のコンパクトEV各車に差を付けている。この長所は、COOPERのEV版でも変わらない。トランクスペースもCOOPERより大きく、十分な広さが確保されている。

丸型の有機ELパネルを使ったセンターディスプレイパネルや、走行+音楽+車内装飾などを7種類に設定できる「EXPERIENCES」などが特徴付けていたインテリアもCOOPERと変わらない。リサイクル素材や再生可能素材などを積極的に活用しながら、エコ観点だけでなく魅力あるインテリアを造り出しているのも他のMINIと一緒。4世代目として新境地を開いている。

同様に、もうスマートフォンを接続してAppleCarPlayやAndroidAutoなどを経由しなくてもクルマにあらかじめダウンロードされているアプリをクルマのOSによって使える点も一緒で大きな進化ポイントだ。

ACEMANはSUVのような床の高さがなく、反対にCOOPERのように低くもなく、中間の高さに着座位置が設定されていて乗り降りしやすい。派手さは控え目で、実はこういうクルマが長く乗り続けると実際には使いやすいはずだ。“MINI”というファミリーのキャラクターを纏わなかったしても、一台のコンパクトEVとして完成度高くまとめられている。

・メルセデス・ベンツ 230E

今月の「10年10万kmストーリー」は、新車から42年15万km乗り続けられているメルセデス・ベンツ 230E(1982年)。街で偶然に話し掛けることができた男性オーナーさんの母親が最初に購入したクルマだった。42年間という長い歩みと今後についてたっぷりと伺うことができた。

・フォルクスワーゲン ゴルフ

今年でデビュー51年を迎える8代目フォルクスワーゲン ゴルフがマイナーチェンジして「ゴルフ8.5」と通称されている。改められたのはヘッドライトやバンパーのデザイン、インフォテインメントの使い勝手などが中心。エンジンやトランスミッションなどの機関部分に改変はない。

1.0リッター3気筒エンジン版が廃止され、「eTSI」と呼ばれる1.5リッターガソリン4気筒MHEV(マイルドハイブリッド)がチューン違いで2種類、2.0リッターディーゼル、2.0リッターガソリン(GTI)の合計4種類が用意されている。

税込価格は「Active Basic」の349万9000円から「GTI」の549万8000円。GTI以外の各グレードにはステーションワゴンの「Golf Variant」が設定されている。「eTSI Style」(443万7000円)を一般道と高速道路で試乗すると、高速道路での安定感と運転支援機能の使いやすさが長所であることに変わりなかった。新たに「IDA」(アイダ)というシステムに音声操作機能が全面的に改められ、これがとても精度が高く使いやすかった。最もベーシックな「eTSI Active Basic」(349万9000円)がエンジンパワーは小さいながら運転支援機能や新しい「IDA」も備わっているので侮れないかもしれない。

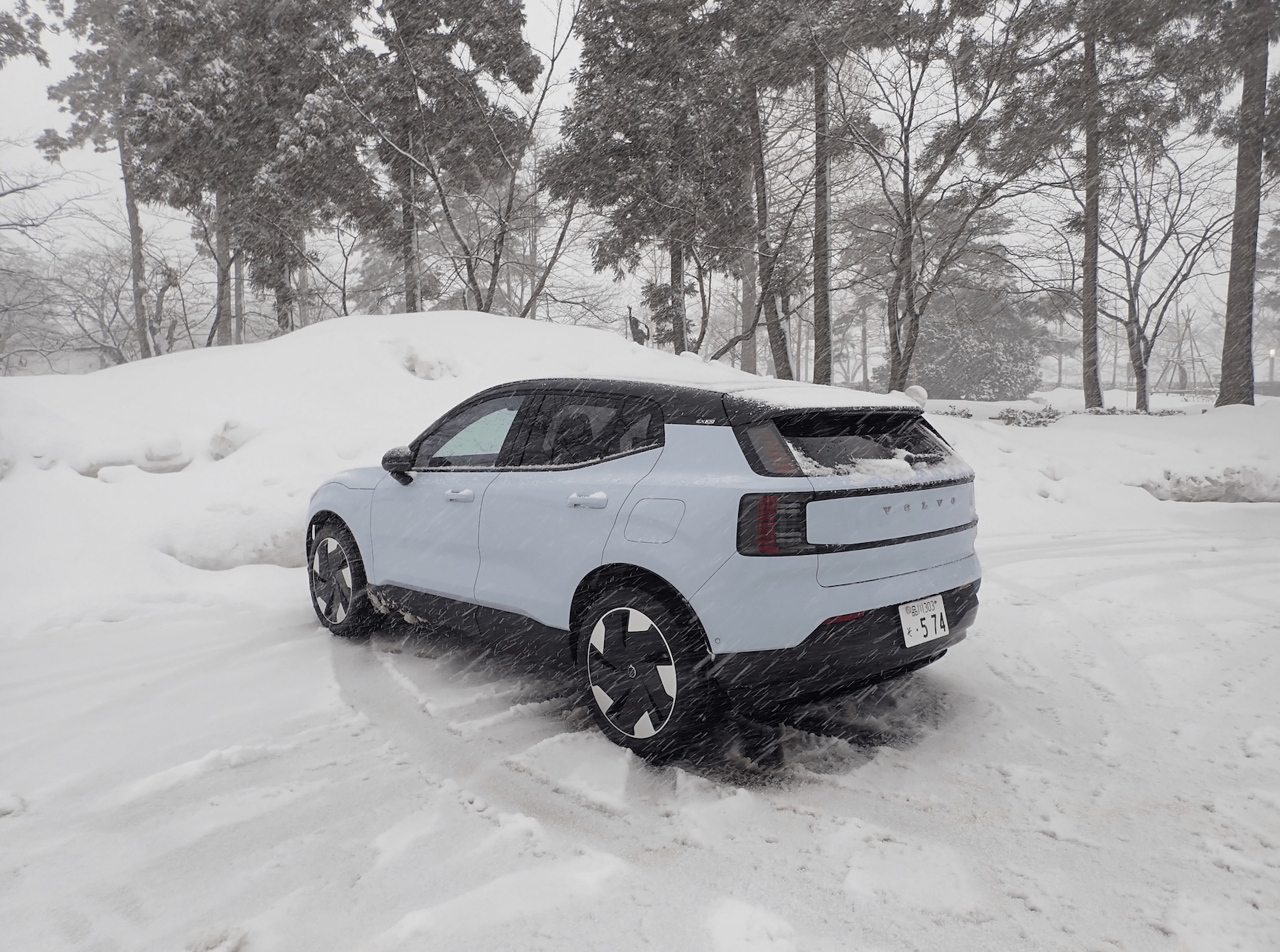

・ボルボ EX30

ボルボのEV「EX30」に大雪の新潟で試乗した。昨年、EX30には京都から東京まで一人で500km運転してその走りの良さと運転支援機能の優秀性、ミニマルデザインのカッコ良さなどを高く評価していたが、それらは雪道でも変わらなかった。

ただ、その運転支援機能を司るレーダーが雪で覆われてしまうとまったく使えなくなるのには閉口させられた。MINI各車と同じように自分のスマートフォンを繋げなくてもクルマ自身がSIMカードを持ち、いくつかのアプリをインストールしているので雪の降りが弱まるのをサービスエリアで待つ間にYouTubeやSpotifyを視聴して時間を有効活用できて良かった。

・アルピナ B3GT/B4GT

ブランドをBMWに譲渡してしまったアルピナが発表した“最後のニューモデル”がB3GT(車両本体1650万円、オプションは無数。各種ビスポークも可能)とB4GT(同じく1710万円)。期限となる2025年末までに予約は可能らしいが、台数に限りがあるので早い者勝ちとなる。

たとえスピードを出さなくても、乗れば誰でもが感服してしまう豊潤としか表現しようがない走りっぷりのアルピナが最後となってしまうので、気になる人は急いだ方がいい。でも、2026年からはこれまで販売してきたクルマのレストア事業とパーツ供給を柱のひとつとすると発表しているから、程度の良いクラシックアルピナが手に入れやすくなるのだろう。

プロフィール

Hirohisa Kaneko【金子 浩久】

モータリングライター。

クルマとクルマを取り巻く人々や出来ごとについての取材執筆を行なっている。

最新刊は『クラシックカー屋一代記』。